Lindes Kunst

ARBEITEN AUS DER PRIVATEN SAMMLUNG

Vera Molnár

Werke aus dem Bestand der Galerie

Anette Teufel

Kunstwerke aus dem Privatbesitz

Vom Einzelbild zur Serie

Vera Molnar wurde am 5. Januar 1924 in der ungarischen Hauptstadt Budapest geboren. Sie verstarb mit 99 Jahren in Paris.

1947 erwarb die angehende Künstlerin ihr Diplom in Kunstgeschichte und Ästhetik an der Kunstakdemie in Budapest. Dort kommt sie schon über die kubistische Zerlegung zur gegenstandslosen Malerei. Während ihres Studiums hatte sie sich mit den Ansätzen der abstrakten Kunst innerhalb der internationalen Avantgarde auseinandergesetzt.

Unmittelbar nach ihrem Studium verließ sie ihre Heimat und wechselte – nach einem kurzen Aufenthalt als Stipendiatin in Rom – in die französische Metropole. Paris wurde zum Dreh- und Angelpunkt ihres Lebens und ihres Werdegangs zur international beachteten und geschätzten Künstlerin.

Ein Zitat von Henri Matisse, das Vera Molar auf dem Einband ihres Mappenwerks ‚1 % Unordnung‘ abdrucken ließ, ist ab dieser Zeit zum Leitmotiv ihres künstlerischen Schaffens geworden:

„Das Interesse besteht sicher darin, mit einer eigentlich sehr begrenzten Fläche eine Idee von Grenzenlosigkeit zu vermitteln!“

Diese ‚Idee von Grenzenlosigkeit‘ spiegelt sich im Prinzip der Serie. Schon ganz zu Anfang experimentierte sie – zusammen mit ihrem Mann François – an einer Wand in ihrem Pariser Atelier. Die Elemente ihrer frühen Arbeiten waren beweglich. Farbige Bänder und geometrische Formen waren mit kleinen Nägeln an der Wand fixiert. Deren Platzierungen konnten somit ohne weiteres verändert werden. Ihr war es wichtig, so die Künstlerin in einem Interview:

„Ruhig und langsam zu sehen, zu fühlen und zu denken, was diese Modifikationen ergeben.“

Künstlerkollegen und Freunde, die zu Besuch kamen, konnten so ihre Arbeiten sehen und wurden manchmal aufgefordert, Veränderungen vorzunehmen. Es faszinierte Vera Molnar zu sehen, wie die von ihr gesetzten Formationen von ihren Freunden neu zusammengestellt und organisiert wurden. Das Hin- und Herschieben der Bildelemente entspricht später der Einbindung des gelenkten Zufalls in ihr künstlerisches Schaffen.

Dennoch sei diesem ersten, sehr spielerischen Verfahren gegenüber, der mit dem Computer erzielte kalkulierte Zufall, um vieles reicher, so die Künstlerin im Nachhinein. Die Rolle des Zufalls in ihrer Kunst erklärt die Künstlerin folgendermaßen:

„(Der Zufall) erlaubt es, eine gegebene visuelle Situation, die nicht mit dem Zufall gewählt ist, gründlich zu analysieren. Die Verwendung des Zufalls hat auch einen anderen wichtigen Vorteil. Nahezu alle Künstler möchten etwas Neues, Zeitgenössisches schaffen, sich von der Vergangenheit befreien. Das ist jedoch nicht leicht, denn Kunst und Kultur der Vergangenheit bestimmen mächtig unsere ganze Aktivität, und die „Kultur-Ready-Mades“ tauchen bei jeder Wahl, bei jeder Entscheidung auf.“

Mit dieser Aussage macht Vera Molnar deutlich, in welchem Dilemma sich die internationale Avantgarde zu diesem Zeitpunkt befand. Die Nachkriegskunst, sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten, suchte nach neuen Wegen, nach neuen Zielen.Wo sind die Anknüpfungspunkte an die Kunst der Vorkriegszeit und wo ist der Durchbruch zu Neuem? Das sind die Fragen zu Beginn der 1950er Jahre.

Vera Molnar nahm direkt Bezug auf die radikalen Formulierungen der russischen Suprematisten, der De Stijl Gruppe und auf die Lehre des Bauhauses, insbesondere auf Paul Klee. Von den Suprematisten und Konstruktivisten übernahm sie das Formenvokabular: die einfachen, geometrischen Figuren wie Quadrat, Rechteck, Dreieck und Kreis.

Paul Klee hingegen wurde zum geistigen Vater ihres Künstlertums. In seiner Lehrtätigkeit am Bauhaus forderte er immer wieder zum ‚Bildnerischen Denken‘ auf. Von ihm, der eher Zeichner als Maler war, übernahm sie die elementaren gestalterischen Mittel: Punkt, Linie und Fläche.

Von der ‚Machine imaginaire‘ zum realen Computer

Schon zu Beginn ihrer künstlerischen Laufbahn wandte sich Vera Molnar von den akademischen Kompositionsregeln ab, die sich über die Jahrhunderte in der gegenständlichen Malerei, aber auch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der gegenstandslosen, konstruktivistischen Malerei längst erschöpft hatten.

Im Rückblick auf ihre erste Zeit in Paris und mit verschmitztem Humor notierte sie später, in einer ihrer Schriften, die Frage:

„Wie gelingt es, die sakrosankten Gesetze der klassischen malerischen Komposition nachhaltig zu überwinden, die da lauten: Ein roter Apfel links erfordert eine gelbe Obstschale rechts, ein Rochen oben – als Gegengewicht ein zerknülltes Handtuch unten?“

Mit einem genialen Kunstgriff gelang es Vera Molnar, diese starre Situation zu überwinden und für sich ihre ‚Machine imaginaire‘ zu entwickeln. Dieses kognitive Verfahren diente ihr zur Bewusstmachung künstlerischer Prozesse. Wie es dazu kam, beschrieb sie wie folgt:

„Um meine Forschungsserien wirklich systematisch zu verarbeiten, verwendete ich zunächst eine Technik, die ich ‚Machine imaginaire‘ nannte. Ich stellte mir vor, ich hätte einen Computer. Ich entwarf ein Programm, und dann, Schritt für Schritt, realisierte ich einfache, begrenzte Serien, die aber in sich abgeschlossen waren, also keine einzige Formkombination ausließen. Sobald es mir möglich war, ersetzte ich den Scheincomputer, die ausgedachte Maschine, durch einen echten Computer.“

Vera Molnar bedient sich seit 1969 eines Computers zur Produktion ihrer Grafiken, die sie teils als Endprodukte auffasst, teils als Vorlagen für weitere Ausarbeitungen erachtet. Die Arbeitsweise mit dem Computer kommt ihren gestalterischen Absichten sehr entgegen. Schließlich kann sie mit diesem technischen Instrument das serielle Prinzip in verschiedene Richtungen durchdeklinieren.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass sich Vera Molnar als klassisch ausgebildete Künstlerin den Computer zu Eigen machte. Sie erlernte sogar das Programmieren. Diese Tatsache steht im Gegensatz zu anderen Vertretern der Computerkunst der ersten Stunde, wie Frieder Nake, Georg Nees, Michael Noll und ihr langjähriger Freund Erwin Steller, die Naturwissenschaftler und Mathematiker waren und ganz andere Interessen verfolgten – so ähnlich manche Ergebnisse auch sein mögen.

Die Hardware und die anfangs eigens programmierte Software sind für Molnar lediglich nur Hilfsmittel zur Darstellung ihrer Bildideen.

„Diese Maschine, – so beeindruckend sie ist, ist doch nur ein Instrument in der Hand des Malers. Ich benutze den Computer, um Formen miteinander zu kombinieren (…) der Computer hilft, aber er ‚macht‘, er ‚gestaltet‘, er ‚erfindet‘ nichts.“

Ende der 1960er Jahre stand Vera Molnar an der Schwelle von der analogen zur digitalen Kunst. Sie zählt deshalb zu den wichtigsten Wegbereitern dieser Kunstrichtung, die mittlerweile ihren Platz in der Neueren Kunstgeschichte gefunden hat. Als Pionierin gilt sie in Fachkreisen als die ‚Grande Dame‘ der Computerkunst.

Der Plotterdruck: Schritthalten mit der technischen Entwicklung

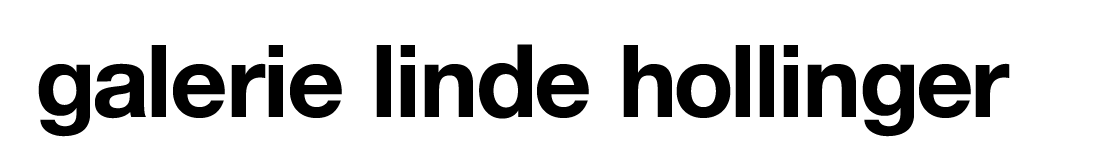

Die frühen Plotterzeichnungen von Vera Molnar zeigen noch den Stand der Computertechnik, wenn sie das leicht gelblichen Papier mit den Transportlöchern an den beiden Rändern links und rechts verwenden musste. Sie weisen meist auch das exakte Datum und den Hinweis ‚Job for Molnar‘ auf.

Den Trommelplotter von Benson benutzte sie etwa 10 Jahre lang. Damit waren aber exakte Strichzeichnungen mit ausgefüllten Formen nicht realisierbar. Erst als sie Anfang der 1980er Jahre ihren ersten Flachbettplotter zu Hause installierte, konnte Vera Molnar auf bessere Papiere zurückgreifen, die flach auf dem Tisch des Plotters platziert werden konnten und nicht von der Rolle liefen. Diese technische Neuerung erlaubte es, geometrische Formen nun mit Linien dicht auszufüllen und farblich geschlossene Flächen zu generieren. Insgesamt waren ihr damit mehr Möglichkeiten der maschinellen Ausführungen von Plotterzeichnungen geboten.

Die künstlerische Umsetzung: Von der Skizze zur Installation

Wie erwähnt, ist bei Vera Molnar der Computer nicht Selbstzweck, sondern ein geeignetes Mittel, um ihren vielen unterschiedlichen Bildideen Ausdruck zu verleihen. Bis zuletzt führte sie die Konzeptionen für ihre Kunstwerke, die sie seit Jahrzehnten in ihren ‚Journaux intimes‘ festhält, manuell aus. Es handelt sich hierbei um eine Art von künstlerischem Tagebuch. Die Ausführung ihrer skizzierten Entwürfe konnte zuweilen erst Jahre später erfolgen.

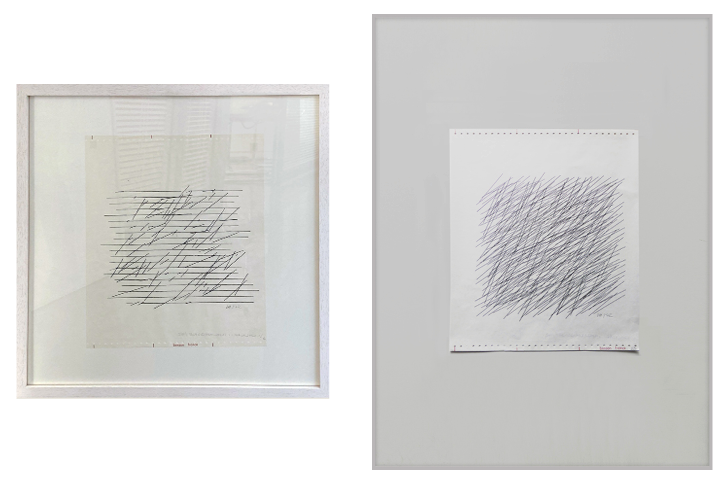

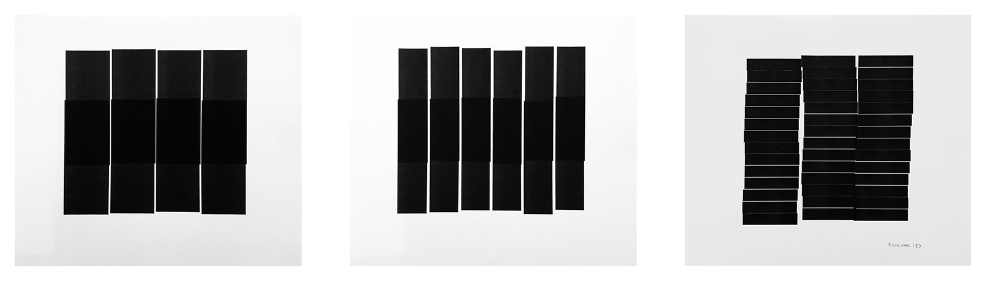

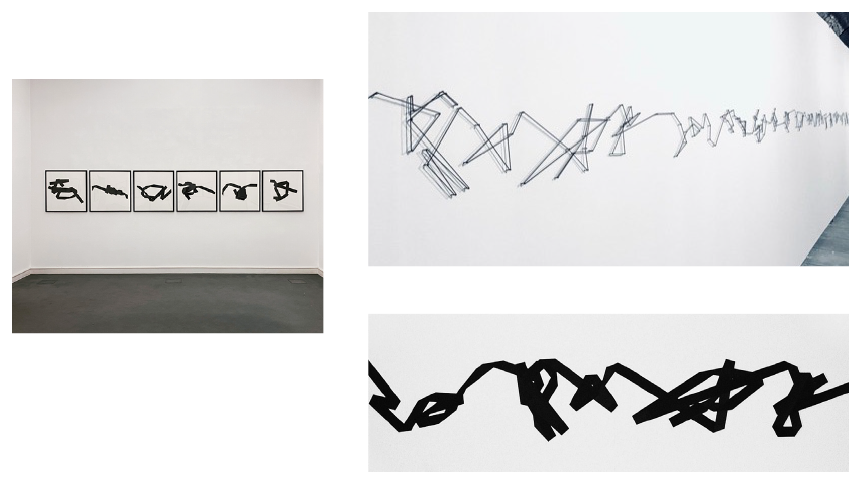

Beispiele dafür sind die Papiercollagen mit dem Titel ‚Promenade aléatoire‘. Die Idee dazu wurde zuerst skizziert, danach programmiert und schließlich mit Streifen aus schwarzem Karton nach der computergenerierten Vorlage gefaltet. Die einzelnen Collagen waren ursprünglich als fortlaufendes Band realisiert. Von der Wand abgenommen wurden die einzelnen Sequenzen auf Karton montiert und können nun – wie hier gezeigt – wiederum – frei nach Zufall – kombiniert werden und so Bild für Bild in unterschiedlichen Variationen gehängt werden.

Dem algorithmischen Zufall kommt bei den Computerarbeiten immer wieder eine Schlüsselrolle zu. Durch den Einsatz des Zufallsgenerators in der Programmierung kam es in Vera Molnars Œuvre zu überraschenden und innovativen Kunstschöpfungen. .

In den 1960er Jahren bewegte sich Molnar im Umfeld von KünstlerInnen, die in den Bereichen der Konstruktiv-Konkreten Kunst oder der Op-Art arbeiteten wie etwa Francois Morellet, Victor Vaserely oder auch Max Bill. Sie betrachte ihre Kunst primär als experimentelle Forschung. Es entwickelte sich ein Zusammenspiel von Computer und traditionellen Techniken, wie Malerei, Zeichung und Collage. Beispielsweise hat Vera Molnar schon ganz früh Arbeiten mit Klebebändern ausgeführt , was später kunsthistorisch als Tape-Art klassifiziert wurde.

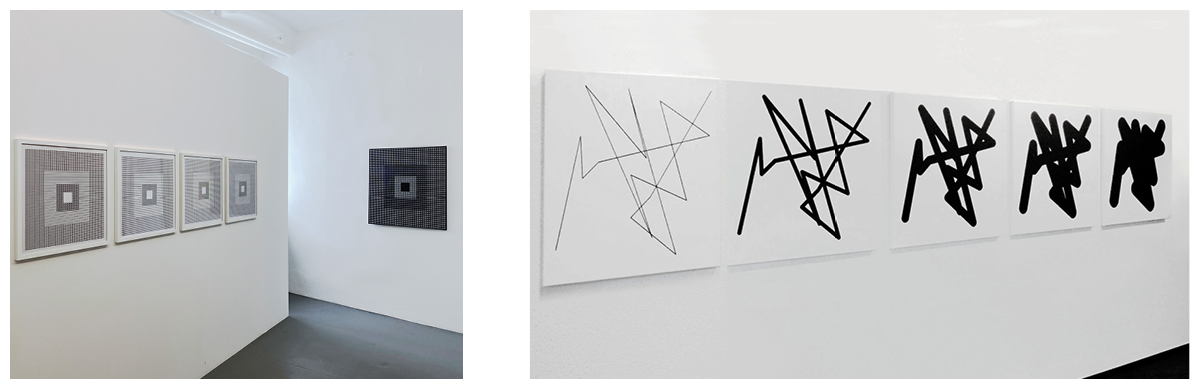

Die Transformation des Gesehenen: Hommagen an andere KünstlerInnen

Im großen Ausstellungsraum im Manufaktur-Gebäude sind grafische Arbeiten und ein Gemälde zu sehen, die ebenfalls aus einer Serie stammen: Der Titel lautet: ‚Albers, autrement – Albers, anders‘. Vera Molnar zitiert hier die berühmte Serie von Josef Albers: ‚Homage to the Square‘. Wie Albers übernimmt sie das Gestaltungsprinzip des Quadrates im Quadrat, das schon seit der Antike bekannt ist und fortan in der bildenden Kunst tradiert wurde. Vera Molnar hat diesen streng geometrischen Bildaufbau schon in ihrer Serie „1 % Unordnung“ und auch bei einigen ihrer älteren Farbgouachen angewandt.

Anhand dieser Serie ist noch auf einen bedeutenden Aspekt hinzuweisen: den der Selektion.

Die Arbeit mit dem Computer bot Vera Molnar eine unermessliche Fülle an einzelnen Bildern. Welche Bilder, die der Computer liefert, sind es nun, die die Künstlerin auswählt?

Vera Molnar antwortete in einer ihrer zahlreichen theoretischen Schriften Folgendes:

„Vergleicht man dann alle Bilder einer solcherart hergestellten Serie, auf einem Bildschirm, dann kann man, wie mir scheint, erkennen, ob und wo eine qualitative Veränderung eintritt, wo, im Laufe dieser Modifikationen, sozusagen ein ‚Gestalterisches Ereignis‘ stattfindet. (…) Man kann nicht alle aufeinanderfolgenden Bilder einer Serie für Kunstwerke halten; sie sind nichts als Etappen, – Vorschläge – , die man vergleichen muss. Gewöhnlich halte ich nur eine ganz geringe Anzahl dieser für interessant genug.“

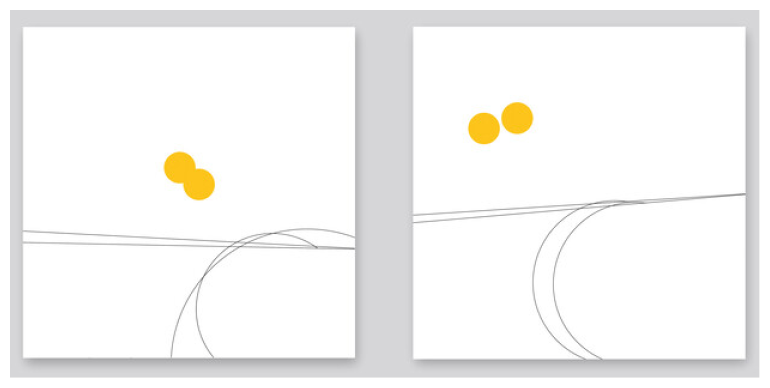

Ihre Serie ‚Epure d’un Paysage de van Gogh’veranschaulicht, dass es Molnar in ihrem Spätwerk gelang, ein Bildgeschehen mit nur drei Bildelementen in Gang zu setzten: Eine gelbe Kreisfläche ist eine Reminiszens an Van Goghs Sonne, eine gerade horizontale Linie zeigt den Horizont an und eine rudimentäre Kreislinie deutet auf den Weg des post-impressionistischen Gemäldes hin. Diese Gestaltungsmittel werden dann in diversen Anordnungen auf der Bildfläche variiert. Hier spannt sich der Bogen von Molnars frühen Anordnungen geometrischer Figuren an ihrer Atelierwand über ihre vielen Computerserien hin zu dieser späten Hommage an Van Gogh.

„Es wurde etwas sichtbar gemacht, was ohne Bemühung des Sichtbarmachens nicht zu ersehen wäre.“

Der Leitgedanke Vera Molnars, den sie von Paul Klee übernommen hat, trifft rückblickend auf ihr Gesamtwerk zu und impliziert die Innovationsfreude und das schöpferische Potential dieser Ausnahmekünstlerin.

von Dirk Martin M.A.

Weitere

Arbeiten

Kontakt und Terminvereinbarung

hs(at)galerielindehollinger.de

+49 (0)171 5123755

ph(at)galerielindehollinger.de

+49 (0)179 7410375

galerie linde hollinger

Preysingstraße 2

68526 Ladenburg